*Marcos Dias

Quando a casa caiu, eu pensei no começo “tomara que eu não sobreviva, vai ser uma aporrinhação sair daqui para levar uma vida de aleijado”. Mas não morri, pelo menos até agora. Fiquei no escuro, no meio de uma enorme confusão de detritos e despojos, imobilizado em algumas partes, ambas as pernas e o braço esquerdo. Me sobraram livres uma parte do ombro e o braço direito, o pescoço e a cabeça. Consigo até coçar o nariz. Minha cara ficou cheia de poeira. Há um cheiro de terra em tudo.

Com o amanhecer começou a ser possível ver alguma coisa. Escutei, a noite toda, um barulho de gotejar vindo não sei de onde, provavelmente um cano arrebentado, uns estalidos esparsos e nada mais.

Eu estava na cozinha, perto da porta, tomando um gole de água e olhando através da persiana sobre a pia para a rua mal iluminada, pensando no ano passado. Estava um silêncio pesado, noturno. No meio desse silêncio, repentinamente, um estalo forte, logo mais um e tudo veio abaixo. Instantaneamente. Não como nos filmes, em câmera lenta, pedaço por pedaço. Veio tudo de uma vez, misturado com muita poeira e caliça. Escorreguei no ladrilho em direção ao vão da porta e foi a verga da porta que me protegeu a cabeça, se imobilizando a uns 10 cm do meu nariz.

Demorei alguns minutos para restabelecer o senso das coisas – na minha cabeça havia apenas confusão, eu pensava e os pensamentos não se juntavam. Cada pensamento sózinho fazia algum sentido, mas a soma não resultava em nada. Confesso que isso é o pânico, e é preciso muito controle para não deixa-lo tomar conta. Parei tudo, respirei fundo (a costela me doeu) e esperei a poeira descer na parte de dentro da cabeça.

Bem, finalmente me inteirei; “a casa caiu”. A CASA CAIU. A gente vive falando isso e quando acontece não faz nenhum sentido.

Bom, e agora? Pensei na hora: “Esse desabamento não parece que fez muito barulho, e não tenho vizinhos próximos nesse loteamento novo, longe da perimetral que dá a volta em Maringá. Vai ser uma parada, estou com o segundo andar e mais o telhado em cima de mim”. Acho que foram os livros velhos do quarto e do corredor é que provocaram a quebra da estrutura – alguém já havia me falado para tomar cuidado com isso. De fato, livros são coisas pesadas e muitos são assim até durante a leitura – uma vez desloquei o dedo mindinho por causa de um livro em papel couchê de 300 páginas que teimava em ler na cama – isso sem falar no conteúdo, que pesava umas três toneladas.

Deve haver uns seis mil livros amontoados em cima de mim, somados ao piso e à mobília do meu quarto, que fica sobre a cozinha. E mais o telhado com o vigamento. E o forro. Esse pelo menos é de material mais leve, gesso ou algo assim.

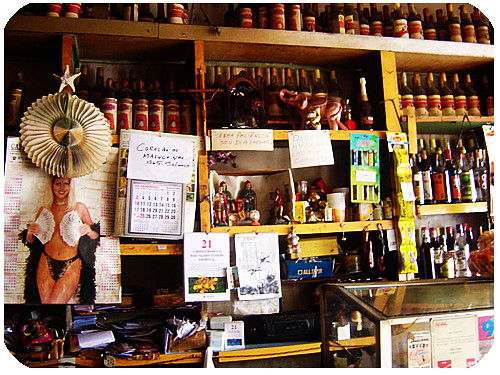

Aí do lado está a sala, imersa também na bagunça. Achei que tudo devia estar em cacos, a TV, os CDs também. As garrafas do barzinho! Mas não senti cheiro de uísque, o twelwe years deve ter agüentado. E onde havia deixado o maldito computador? Achei que precisava apagar algumas coisas nele, se não conseguisse sobreviver aqui não ia ser legal ficarem esgravatando minhas intimidades eletrônicas. Agora que se dane.

Me lembrei que o notebook estava sobre a mesa da cozinha, que fica ao lado da porta onde me encontro. Pena que ainda estava tudo escuro, mas era possível que estivesse aí do lado. Quando clareou, deu para ver.

Bom, enquanto não vinha a manhã isso, o que podia fazer? No que estava mesmo pensando quando a casa caiu? Sim, no que penso sempre: no ano passado. Quando ela ainda morava aqui. Quando ela ainda tinha as escovas no banheiro, o chinelinho no chão e o roupão atrás da porta. Não saía do banheiro, quando estava em casa. Tomava dois banhos por dia, um cedinho antes de sair, outro ao chegar da cidade, lá pelas nove. Quando saía, eu ainda estava dormindo, quando voltava me achava no sofá lendo ou vendo algum seriado na TV. Me olhava com um sorriso meio indiferente. Mas eu gostava do sorriso.

Nunca entendi direito o que ela fazia no trabalho. Não falava nada, às vezes atendia uns telefonemas no celular, combinando horários com vozes misteriosas. Acho que tinha um emprego em alguma repartição, destes com “trabalho de campo”. Assistência social, fiscal de alguma coisa, algo assim.

Um dia perguntei. “Faço trabalho social”, me disse. Estávamos à mesa, um em frente ao outro, numa das raras ocasiões que jantamos juntos. Ela havia trazido a comida, um sortido de pratos árabes com kibes e berinjelas, coalhadas e aquele pão esborrachado com gosto de flanela. Eu arrumei a mesa com os pratos alaranjados e os guardanapos de papel, peguei um vinho chileno no barzinho, um com “diablo” no nome. Ela estava num momento de bom humor, e o sorriso dançava no rosto enquanto falava de uma tia com a qual tinha morado e que quase tinha a mesma idade que ela e que adorava comida árabe mas morava muito longe e no caminho não tinha nenhum restaurante árabe nem estacionamento. Depois do segundo copo de vinho chileno, a tia foi embora e ficamos só nós dois. Eu olhava para ela e tentava entender como tinha entrado na minha vida. Olhava, mas a luz do fundo não deixava ver muitos detalhes, o sorriso dançante só aparecia por causa do branco dos dentes. Também o brilho dos olhos era um destaque, cintilando na penumbra. Eu comecei a falar de uma outra casa que tinha morado, mas esquecia os detalhes e deixava a conversa morrer enquanto bebia, me sentindo bem, até feliz. Que importava como ela tinha entrado na minha vida? E isso tinha mesmo acontecido?

Acho que nunca entrou na minha vida. Entrou e saiu muitas vezes da minha casa, estacionando seu velho carro vermelho na entrada da garage. Durante os dois anos que morou comigo, nunca soube o que fazia, vi que usava dois nomes diferentes conforme o telefone que atendia, um dia saía meio desmazelada, noutros dias muito chique de salto alto e perfume. E só. Uma vez, num sábado, apareceu um sujeito velho, num carro caindo aos pedaços, calçando sandálias de couro. Sentou-se na sala, ela me apresentou: “meu pai”. Ele não parava de falar sobre rádios Admiral, um lote de quarenta ainda na caixa que tinha achado perto num prédio velho do centro. Perguntei se tomava um uísque, recusou. Mas aceitou uma cerveja, que nem tocou. E falava sobre os rádios, olhando muito intensamente para ela. Depois de um tempo, levantou-se para ir embora, despediu-se de mim e pediu para ela acompanhá-lo ao carro. Ficaram lá conversando mais uma meia hora, enquanto eu, espichado no sofá, via algum filminho no meio dos anúncios da TV.

Quando voltou, estava com o talão de cheques na mão, que guardou na bolsa. Subiu para o banheiro. Ficou por lá algumas horas e eu acabei dormindo no sofá, pensando que já fazia uns quarenta anos que tinham fabricado os últimos rádios Admiral .

Naquela noite do jantar árabe e do vinho chileno tivemos um longo e intenso amor no sofá, na cozinha, na escada, no banheiro, no quarto. Foram horas e horas de luxuria, de um prazer tão intenso que sua lembrança até hoje me dói. Como aconteciam essas horas? Eu sabia que eu não era eu para ela, do jeito que ela era ela para mim. Eu me encantava com cada detalhe de seu corpo, parte por parte, o cheirava, saboreava, sentia a textura, fosse lisa, molhada, suada, penugenta ou dura esmaltada. Ela era um universo. Mas via meu corpo como um boneco flexível, se comprazia em ver o meu prazer como algo biológico, tão asséptico como uma cirurgia.

Não sei o que era o prazer para ela. Um dia, sem motivo aparente, nosso parco contato desandou, ficou mal humorada, guardando um ódio silencioso impenetrável. Uma vez, pela janela da cozinha, a vi chorando enquanto manobrava o carro. Dali em diante, quase não a via, quase não nos falávamos.

No dia que resolvi tocar no problema, ela fez a mala e desapareceu, deixando um papelzinho escrito “adeus” no canto inferior. Fiquei ali, olhando o papelzinho, sem um lamento. No fundo, sempre soube que isso ia acontecer, mas era estranho subir ao banheiro e ao quarto e não ver mais nenhum traço dela. Parecia que nunca tinha existido. Parecia que tinha sido um sonho, um delírio, uma alucinação.

Era nisso que pensava quando a casa caiu em cima de mim. E que, por falta de alternativa, continuei pensando, debaixo dos escombros.

O dia começou a chegar, alguma luz apareceu entre as frestas da montoeira de cacos. Gradualmente, com a subida do sol, fui distinguindo alguns detalhes à minha volta, consegui rodar a cabeça para a direita e vi uma quina do meu notebook aparecendo sob a mesa, sob os pedaços de laje. Com o braço direito conseguia tocá-lo, mas ia ser muito difícil pegá-lo, pensei.

Esperei mais algum tempo, até que ouvi um barulho de motor na rua. Parecia um carro muito velho, um fusquinha. Alguém bateu a porta do veiculo. Comecei a gritar “ei, alguém aí, me ajude, estou preso aqui em baixo!”. Não veio nenhuma resposta, ouvi passos sobre as beiradas dos destroços. Voltei a gritar, nenhuma resposta. A pessoa revirava o amontoado, longe de onde eu estava. “ ei, amigo, estou aqui!”. Nenhuma resposta, só o barulho de partes sendo jogadas aqui e ali. Silêncio. Algo sendo arrastado. Mais barulho. Silêncio. Mais arrastos. Os passos se indo, eu gritando mais. Duas portas de carro se fecharam, o motor voltou a funcionar e se foi, diminuindo seu ronco na distancia.

O que tinha acontecido? Será que a pessoa não tinha me ouvido? Impossível, por que eu ouvia muito bem seus passos e movimentos. Teria ela ido buscar socorro? Mas sem falar nada?

Então percebi que era um saqueador e pela posição de onde vieram os ruídos, tinha levado coisas da minha sala, talvez a tv, o aparelho de som, algum móvel pequeno. Era isso. O primeiro ser humano que prestara atenção no meu desastre só se interessara em roubar.

Tentei me mover, mas apenas consegui aumentar a dor que já vinha tomando conta de meu corpo preso sob as ruínas. Estava esgotado, e acabei adormecendo.

Acordei com mais ruídos à minha volta. Agora eram várias pessoas, falando em voz alta. Finalmente alguém viria me salvar. Gritei de novo para chamar a atenção. As conversas pararam de repente, um grande silêncio se fez. Durante alguns minutos, gritei, implorei, me queixei, disse meu nome, sem resposta.

Até que os ruídos começaram de novo, sem nenhum som de voz, apenas alguns cochichos quase inaudíveis. Eram mais saqueadores, retirando partes da casa. Eu os ouvia levando janelas, portas, pedaços do piso, objetos. Em volta de mim, os escombros continuavam me imobilizando. Pus-me a chorar, desesperado, gritando, sem nenhuma resposta.

Reviraram à minha volta durante toda a manhã e, pelos ruídos, vi que levaram tudo que puderam, menos o monte sob o qual eu estava imóvel. Levaram os objetos e a mesa da cozinha, mas não viram o notebook, que consegui puxar de sob um monte de caliça. Consegui liga-lo, mas não consigo acessar nenhuma rede, o cabo deve ter se rompido, junto com o sistema sem fio.

Acredito que a maior parte dos livros estão em cima de mim. E ninguém quis. Estou me sentindo fraco. Já fazem umas vinte horas que estou aqui, muito sujo de poeira, urina, caliça e quase morto de fome e sede. A bateria do notebook já está no fim.

Tomara que eu me apague com ele.